attac Austria: Stopp Mercosur © Foto flickr

© Ingo Melchers, 02.01.2025.

Das Handelsabkommen der EU mit dem MERCOSUR, das von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach 25 Jahren Verhandlungen am 6. Dezember 2024 in Montevideo unterzeichnet wurde, bewegt die Gemüter. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, ist dagegen. Der von der CSU zeitig für das Bundesagrarministerium nominierte bayerische Bauernpräsident, Günter Felßner, ist dagegen. Die Linke und die AfD sind dagegen, viele zivilgesellschaftliche und kirchliche Organisationen, Greenpeace sowieso. Für Anna Cavazzini, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen, geht es um eine Menschheitsfrage: „Der Amazonas-Regenwald ist einer der relevanten Kipppunkte fürs Weltklima und sein Erhalt für die Menschheit extrem wichtig. Die aktuellen hohen Abholzungsraten dürfen durch das EU-Mercosur-Abkommen nicht gesteigert werden.“

Während der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und auf europäischer Seite Olaf Scholz für das Abkommen die vermutlich entscheidenden Gewichte in die Waagschale warfen, und auch die führenden Grünen in Berlin, Cem Özdemir, Robert Habeck und Annalena Baerbock das Abkommen verteidigen, bringen deutsche Grüne in Brüssel weitere Nachhaltigkeitsklauseln ins Gespräch.

Der folgende Beitrag soll helfen, einige Argumente, die in Europa seit Jahren wiederholt werden, auf ihre Belastbarkeit zu überprüfen. Darüber hinaus soll der Zusammenhang von landwirtschaftlicher Produktion und Nachhaltigkeit in den Tropen beleuchtet werden.

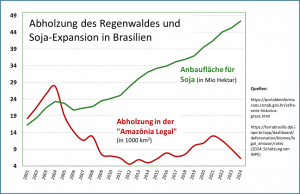

Quellen: INPE und CONAB. Eigene Darstellung

Zunächst aber ein Blick zurück: 2019 war der Text des Abkommens fertigverhandelt. Aber seit dem 1. Januar 2019 war der rechtsextremen Jair Messias Bolsonaro Präsident von Brasilien. Viele haben verstanden, dass man mit diesem Demokratiefeind das Abkommen nicht unterzeichnen sollte. Tatsächlich stiegen unter Bolsonaro die Entwaldungsraten weiter an. Als Luiz Inácio Lula da Silva im Januar 2023 seine dritte Präsidentschaft übernahm, wurde von den Gegnern des Abkommens wieder mehr das Tropenwald-Argument ins Feld geführt. Dabei wird mitunter frei und grob gehobelt[1].

In einer ersten Annäherung zum Thema Landwirtschaft und Entwaldung sehen wir uns die Tendenzen der letzten 20 Jahre an: Die Abbildung 1 zeigt die enorme Expansion der Sojaflächen in den vergangenen 22 Jahren: von 16 Millionen Hektar im Jahre 2001 auf 47 Millionen heute. Parallel zur enormen Flächenausdehnung sehen wir die Kurve der Abholzung des tropischen Regenwaldes[2]. Sie weist nach dem Jahr 2004 kontinuierlich nach unten. Nicht zufällig war dies das Jahr des Amtsantritts der ersten Regierung von Luiz Inácio Lula da Silva (Lula 1). Der Rückgang der Entwaldung setzt sich unter Lula 2 fort, bis etwa 2012/13 unter der Lula-Nachfolgerin Dilma Roussef eine wirtschaftliche Krise einsetzt[3]. Unter ihrem Nachfolger Michel Temer und mit dem Antritt von Bolsonaro stiegen die Entwaldungsraten weiter an. Grund war der politisch gewollte und jedem Rechtsverständnis widersprechende radikal durchgesetzte Abbau der umweltpolitischen Schutzmechanismen, inkl. die Entmachtung der Bundespolizei[4]. Schon im Wahljahr 2022, insbesondere aber ab dem Amtsantritt von Lula 3 im Januar 2023 sinken die Entwaldungsraten wieder. Eine Korrelation der beiden Zahlenreihen ist nicht zu erkennen. Entscheidende Ursache für Abholzung war und ist immer schon in der Politik in Brasilien selbst zu finden.

Brasilien nutzt einen relevanten Anteil der Soja für den eigenen Konsum, das Sojaschrot für die Tierfütterung, das Öl für die menschliche Ernährung und als Beimischung zum Dieseltreibstoff. Der Export ist aber immer noch sehr hoch. 70% der brasilianischen Soja-Exporte gehen allerdings nach China. Der Anteil, der in die EU geht, ist auf ca. 15% gesunken.

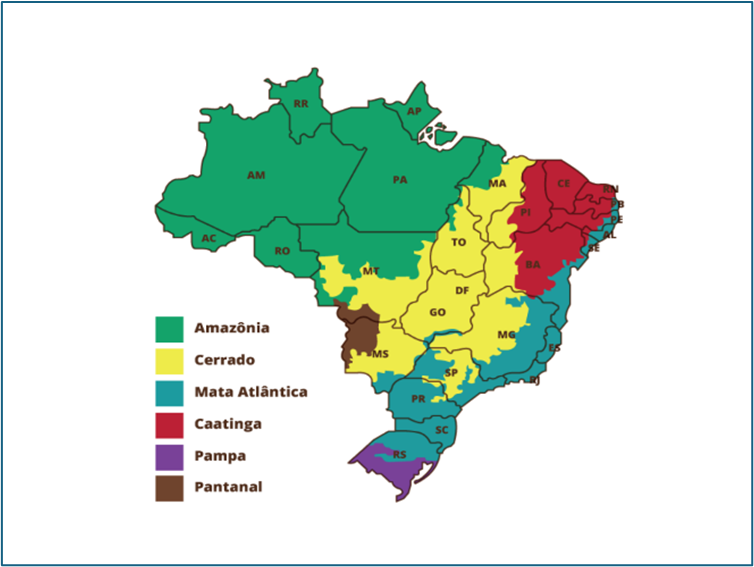

Brasilien dehnte seine Agrarproduktion in gigantischen Ausmaßen aus, die für uns Europäer schwer vorstellbar sind. Vereinfachend können zwei historische Faktoren genannt werden, die für diese seit den 1970er Jahren andauernden Expansion entscheidend waren: Erstens: „Land ohne Menschen für Menschen ohne Land“, das war der große Plan, mit der auch die entlegenen Regionen besiedelt und die Agrarentwicklung gefördert werden sollte. Obligatorisch für die Zuweisung von Land war damals die Abholzung von 50% der nativen Vegetation. Die Militärdiktatur formulierte eine hochambitionierte Agrar- und Siedlungspolitik sowie Kreditförderung und setzte die Strategie konsequent um. Eine im weltweiten Vergleich exzellente Agrarforschung gelang es in wenigen Jahrzehnten, die wissenschaftlichen und technischen Standards für tropische Landwirtschaft vollkommen neu zu definieren. Die Expansion erfolgte von Süden nach Norden, Richtung Amazonas, den feuchten Tropenwald im Norden (auf der Karte grün) und den Savannenwald „Cerrado“ im Mittleren Westen (gelb)[5]. Um den Eigentumsanspruch auf das Land aufrechtzuerhalten, musste das gerodete Land landwirtschaftlich genutzt werden, in aller Regel als Viehweide. Es war technisch einfach, Rinder zu halten, und sie ließen sich vor Ort leicht verkaufen. Der überwiegende Anteil der Fleischproduktion war immer schon auf den Binnenmarkt gerichtet. Auch der Mittlere Westen Brasiliens, das riesige Hinterland mit seiner eigenartigen und schönen Vegetation war bis in die 70er Jahre eine dünn besiedelte Region, heiß und über viele Monate des Jahres feucht. Die sauren Böden ließen Landwirtschaft nicht zu. Mit der Ausbeutung neuer Kalkminen änderte sich alles, denn Kalkdüngung reguliert den Säuregrad des Bodens. So wurden im Laufe der Zeit Millionen von Hektar Savannenwald abgeholzt – und saure Böden in Weiden und fruchtbares Ackerland transformiert.

Der zweite Faktor dürfte mindestens genauso bedeutsam sein: Im Süden Brasiliens lebten die Nachkommen der europäischen und japanischen Einwanderer, sehr viele mit einem landwirtschaftlichen Hintergrund. Die bäuerliche Kultur der ursprünglich deutschen, polnischen, italienischen und japanischen Einwanderer prägte den Süden Brasiliens bis weit ins 20. Jahrhundert und prägt ihn irgendwie noch heute. Es war auch kein Zufall, dass es im Süden war, wo Jahre später die Landlosenbewegung MST ihren Ursprung hatte[6]. Der Süden war schon ab den 1930er Jahren zu klein geworden für die bäuerlichen Nachkommen, die verzweifelt Land suchten. Als nun neben dem Amazonas auch der Mittlere Westen landwirtschaftlich interessant zu werden begann, konnten die Kleinbauern und Landlose aus dem Süden ihren Traum wahrmachen und ihr eigenes Land bearbeiten.

Die bäuerlichen „Pioniere“ aus dem Süden sind bis heute stolz darauf, das Land im Mittleren Westen landwirtschaftlich nutzbar gemacht und eine international wettbewerbsfähige tropische Landwirtschaft aufgebaut zu haben: „Als wir hier ankamen, gab es nur Urwald“, sagen sie stolz; ein Satz, den man immer wieder hört. Man darf es ihnen abnehmen, dass sie dabei Risiken und Jahre großer Entbehrungen in Kauf nahmen. Gemäß einer Migrationsstudie der Universität von São Paulo[7] verfügten sie über ein spezifisches Arbeitsethos, Unternehmergeist und den unbedingten „bäuerlichen Willen“ ihrer Vorfahren, aus ihrem Land auch unter schwierigen Bedingungen etwas herauszuholen. Aus den Nachkommen der europäischstämmigen Kleinbauern aus dem Süden Brasiliens wurden über die Jahrzehnte große Farmer. Betriebswirtschaftlich, aber auch agrarsoziologisch und von ihrer politischen Identität her ähneln sie heute am ehesten den konservativen Farmern in den USA. Es war also nicht so, dass die traditionelle fast-feudale Landoligarchie sich in findige Unternehmer transformiert hätte. Nein, der Erfolg beruhte auf einer massiven Binnenwanderung einer bäuerlich-unternehmerisch strukturierten Schicht, die den Mittleren Westen kolonisierte und wirtschaftlich umkrempelte. Die traditionelle lokale Bevölkerung sagt bis heute „Gaúchos“ (aus Rio Grande do Sul) zu den erfolgreichen Migranten aus dem Süden. Das Agrarforschungsinstitut EMBRAPA, seit Jahrzehnten eine Maschine neuer Agrartechnologien für die Tropen und Sub-Tropen, entwickelte Sorten, die an den neuen Standorten angepasst waren. Soja und manch andere Nutzpflanze wurden durch die EMBRAPA „tropentauglich“ gemacht. Am Ende waren es aber die technologie-affinen „Gaúchos“, die das neue Wissen schnell in die Praxis umsetzten.

Neben der massiven Abholzung des Cerrado und des Amazonas gibt es einen weiteren Aspekt, der dieser beispiellosen landwirtschaftlichen Erfolgsgeschichte einen negativen Beigeschmack verleiht: Sie startete in der Hochzeit der brasilianischen Diktatur und folgte dem Modell der „konservativen Modernisierung“. Sozialer Ausgleich spielte kaum eine Rolle. Die brasilianische Agrarstruktur war und blieb spektakulär ungleich – und das, obwohl sich im Mittleren Westen die Grundbesitzstruktur radikal wandelte. Viele Betriebe haben heute Ausmaße von mehreren Tausend Hektar, während die indigenen Gemeinden und die lokalen kleinbäuerlichen Familien oft das Nachsehen hatten. Sie kamen nicht mit, hatten oft nicht den gleichen unternehmerischen Spirit, verkauften billig ihr Land an die „Gaúchos“ und zogen weg, fanden in den nun schnell wachsenden Städten eine alternative Beschäftigung. Insgesamt: eine beeindruckende technische und wirtschaftliche Transformation, nicht aber eine gesellschaftliche Umwälzung.

Aber Vorsicht: Abholzung war zu keinem Zeitpunkt Sache nur der großen Farmer: Auch die bäuerliche Landwirtschaft und die Ansiedlungen der Agrarreform haben in der Vergangenheit in erheblichem Ausmaß zur Entwaldung beigetragen. Denn sie garantierte immer schon einfaches, schnelles und flexibles Geld, insbesondere in schlechten Zeiten. Die wirtschaftlichen Aktivitäten und Prioritäten der bäuerlichen Landwirtschaft ähneln bis heute denen der großen Farmer. Kredite für die bäuerliche Landwirtschaft finanzieren mit großem Abstand erst einmal Rinderhaltung und Soja, exakt wie bei der großflächigen Farmerwirtschaft[8]. Und immerhin ein Viertel der gesamten Entwaldung im Amazonas geht nach dem Climate Policy Institute auf Ansiedlungen der Agrarreform zurück[9]. Die aktuelle brasilianische Regierung sieht nun vor, 40 Millionen Hektar degradierte Weideflächen wieder in eine nachhaltige Nutzung zu überführen. Eine solche Rückgewinnung degradierter Flächen ist in der Tat nicht nur eine Aufgabe für die große Farmerwirtschaft, sondern auch für die bäuerliche Landwirtschaft, es ist eine nationale Aufgabe.

In den vergangenen 50 Jahren wurde etwa die Hälfte des Cerrado abgeholzt und landwirtschaftlich in Wert gesetzt, hauptsächlich für extensiv genutzte Viehweiden und dann für annuelle Kulturen wie Baumwolle, Soja und Mais. Das traditionelle Modell könnte als landwirtschaftlicher Extraktivismus bezeichnet werden, oder als „Soil Mining“; der Boden wird abgebaut fast wie ein Rohstoff: Abholzung, extensive Viehweide mit sehr geringem Tierbesatz und praktisch ohne Pflege der Weiden. Nach wenigen Jahren verholzen die Weiden, der Boden verarmt und mit ihm Menge und Qualität des Futters. Die degradierte Weide wurde sich selbst überlassen, neue Flächen abgeholzt. Land gab es genug. Ähnlich wie im Amazonas wurde auch im Cerrado einfach weiteres Land gerodet, das war billiger als in die langfristige Bodenfruchtbarkeit zu investieren. Knapp war eher der Faktor Arbeit, nicht das Land.

Ein solches extraktivistisches Modell der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist aber längst an seine Grenzen gestoßen. Die steigende Nachfrage erfordert zunehmend auch Produktivitätssteigerung, nicht nur eine Flächenerweiterung. Vor allem aber ist die heimische Umweltgesetzgebung schärfer geworden, ihre Umsetzung wird seit Lula 3 wieder stärker kontrolliert: „command and control“. Bei der Agrarkreditvergabe kontrolliert heute die Zentralbank, ob die Banken die gesetzlichen Vorgaben effektiv überprüfen. Auch die großen Agrar-Konzerne und internationalen Händler üben einen wachsenden Druck auf Landwirte aus, weil sie ihrerseits von der Politik und Kundschaft unter Druck stehen. Im Dezember 2024 beschloß die Lula-Regierung die verpflichtende und flächendeckende Einführung von Ohrmarken für Rinder, ein bedeutender, vielleicht entscheidender Schritt auch gegen die illegale Entwaldung[10].

Um es betriebswirtschaftlich zu sagen: Die Risiken und damit Kosten einer illegalen Abholzung werden allmählich untragbar. Regional stellt sich dies zwar unterschiedlich dar. An den weit abgelegenen und schlecht angebundenen Standorten im Amazonas und im Cerrado gilt Recht und Gesetz und damit auch das eigentlich sehr restriktive Waldgesetz oft nur eingeschränkt. Wo aber in Marktnähe Infrastruktur für Transport, Verarbeitung und Lagerung vorhanden ist, wo Staat und Polizei funktionieren, und wo sich internationale Absatz- und Beschaffungsmärkte konsolidieren, dort gelten heute längst andere Regeln als in all den Jahrzehnten zuvor. Auch die allermeisten Söhne und Töchter jener Pioniere aus dem Süden haben heute eine ganz andere Sozialisation als das alte „Slash and Burn“. Die Gesetze, aber auch die gesellschaftspolitische Meinungsbildung gebieten ihnen 20-80% der Flächen eines jeden landwirtschaftlichen Betriebes unberührt zu lassen[11]. Der positive Trend in Brasilien ist unverkennbar, und er ist wahrscheinlich irreversibel.

Als Beispiel für die Transformation der brasilianischen Landwirtschaft in den letzten 15 Jahren mögen Zahlen von MAPBIOMAS dienen, einem renommierten Wissenschaftszentrum zu Waldschutz und Bodennutzung: von 1985 bis 2008 wurden 18 Millionen Hektar zusätzlich für Soja genutzt, davon 30% auf Flächen, die vorher native Wälder waren. Im darauffolgenden Zeitraum von 2009 bis 2023 wurden weitere 17 Millionen Hektar für Soja eingesetzt, davon „nur“ noch 15% auf ehemals nativen Wäldern[12]. Würden die Zeitintervalle kleiner gefasst, könnte man die abnehmende Tendenz Jahr für Jahr bestätigt sehen. Ein inzwischen weit überwiegender Teil der neuen ackerbaulich genutzten Flächen stammt aus degradierten Weiden oder anderen vorherigen Nutzungen, nicht mehr aus kürzlich abgeholzten Wäldern.

MAPBIOMAS zeigt, dass die Qualität auch der verbleibenden Weiden gestiegen ist, die Boden-Degradation nimmt ab. Anders als früher investieren die Rancher in Düngung, Neuansaat der Weidegräser und Pflege der Weiden. Wo dies geschieht, werden nicht mehr nur 0,5 oder weniger Rinder pro Hektar gehalten werden, sondern zwei oder drei. Damit entfällt das traditionelle landwirtschaftliche Motiv der Entwaldung: Mehr Weideflächen sind nicht mehr nötig, im neuen Modus können drei bis sechs Mal mehr Großvieheinheiten auf der gleichen Fläche gehalten werden. Auch im Ackerbau gab in den vergangenen 20 Jahren nicht nur eine flächenmäßige Ausdehnung der Soja, sondern immer auch schon eine technologische Wachstumskomponente: Von 2001/02 stieg nämlich der Flächenertrag nach Angaben der zuständigen Behörde CONAB von ca. 2.567 kg auf über 3.586 kg pro Hektar im Erntejahr 2023/24, ein Anstieg von 1.000 kg, immerhin fast 40%, und das im nationalen Durchschnitt.

Kein Zweifel, wir sind Zeugen einer Transformation von der traditionellen extraktivistischen Landwirtschaft hin zu einer modernen und klimagerechten tropischen Landwirtschaft in Brasilien[13].

Anders als in Deutschland übersetzt sich in Brasilien Nachhaltigkeit nicht so sehr in niedrigere, sondern höhere Intensität der Bodennutzung, sowohl im Ackerbau, als auch in der Tierproduktion: klimagerechte landwirtschaftliche Praktiken, permanente Bodenbedeckung, Direktsaat, Minderung des Methanausstoßes in der Rinderhaltung, zwei volle Ernten pro Jahr, klimafreundliche (weil Energie sparende) Bindung des atmosphärischen Stickstoffs, Integration von Tier- und Pflanzenproduktion und sogar mit der Forstwirtschaft sowie bioökonomische Ansätze und Bioinputs, sind dafür Stichworte und Merkmale. Brasilien (wieder die EMBRAPA) hat zudem gezeigt, dass die Landwirtschaft in den Tropen mehr Potenzial hat, den Kohlenstoff im Boden einzulagern als in gemäßigten Klimazonen – theoretisch ein Potenzial auf über 60 Millionen Hektar Ackerland und 160 Millionen Hektar Weideflächen. Brasilien buchstabiert also das, was die FAO als „Nachhaltige Intensivierung“ konzipierte, für die tropischen und subtropischen Standorte erfolgreich weiter aus. Nachhaltig produzieren, aber mehr von der gleichen Fläche holen, das ist die Maßgabe, die in der Tat auch deswegen sinnvoll ist, um die anderen Flächen wirksamer schützen zu können, um die Entwaldung zu stoppen. Beides ist Ziel und Politik der Lula-Regierung [14].

Manche Journalisten, NGO-Vertreter und Wissenschaftler, die – zu Recht – die Abholzung des tropischen Regenwaldes in Brasilien kritisieren und in den Zusammenhang des Klimawandels stellen, nennen die Landwirtschaft und die Änderungen der Landnutzung als den zentralen Treiber für die Abholzung. Noch vor 10 oder 15 Jahren war das durchaus vertretbar. Es war nicht zuletzt die Informations- und Lobbyarbeit von NGOs in Europa, die dazu beigetragen haben, das Problembewusstsein zu schärfen, damit die Abholzung gemindert wird[15]. Insbesondere das Soja Moratorium für den Amazonas war ein erfolgreiches Instrument. Es ist immer schwer, anzuerkennen, dass die Situation heute eine andere, eine sehr viel bessere ist.

“Between the 2005/06 and 2018/19 crop seasons, the cultivated area of soybean in the Amazon biome has increased from 1.14 to 5 million hectares. However, only slightly more than 1% has come from newly deforested areas in the period …”[16]

Nur etwas mehr als 1% der für Soja genutzten Flächen im Amazonas kamen aus kürzlicher Entwaldung… In Bezug auf die Schaffung neuer Weideflächen im Amazonas sieht das Bild laut MAPBIOMAS weniger freundlich aus. Aber analog zu dem, was die Abb. 1 zeigt, gab es nach 2004 auch hier zunächst einen Rückgang, und ab 2015 wieder einen mehrjährigen Anstieg der Abholzung zur Schaffung neuer Weideflächen[17].

Im Amazonas ist heute zu einem großen Teil das Organisierte Verbrechen für die Entwaldung (incl. Gewalt gegen indigene Gemeinden) verantwortlich: Hauptsächlich Landraub (oft die illegale Inbesitznahme öffentlichen Landes) und die illegale Holzwirtschaft; dazu gehört eine verbreitete Gewalt und alle anderen typischen Merkmale der mafiösen Ökonomie. Insbesondere unter dem Präsidenten Bolsonaro konnten sich diese kriminellen Strukturen im Amazonas prächtig entwickeln. Seit 2023 wird wieder an die positiven Tendenzen des Waldschutzes angeknüpft.

Dann argumentieren manche: Aber irgendwann wird das illegal und spekulativ angeeignete Land doch als Viehweide genutzt, und dann würde es wieder stimmen, Landwirtschaft und Veränderungen der Landnutzung seien verantwortlich für über 90% der Abholzung. Problematisch bei dieser Sichtweise ist, dass dann anders als in der oben beschriebenen Modernisierungstendenz viel weniger als ein Rind pro Hektar gehalten wird. Das Hauptmotiv einer solchen Rinderhaltung ist nicht die Fleischproduktion. Sie soll stattdessen den Anschein vermitteln, dass das illegal angeeignete Land genutzt wird, um den Eigentumsanspruch zu unterstreichen, um den Landraub zu legalisieren.

Wenn wir heute trotzdem weiterhin die Landwirtschaft als verantwortlichen Treiber der Entwaldung erklären, haben wir nicht nur ein analytisches, sondern ein politisches Problem. Denn wir verharmlosen damit die Ursache der grassierenden Gewalt und der Umweltprobleme, und wir machen uns falsche Vorstellungen von dem gigantischen investigativen, polizeilichen oder gar militärischen Aufwand, den der brasilianische Staat aufbringen muss, um die mafiösen Gewalt- und Machtstrukturen in den betreffenden Regionen des Amazonas zu bekämpfen. Darüber hinaus: Wir vernachlässigen die Erkenntnis, dass es in der Amazonas-Region auf dem Land und zunehmend in den Städten Millionen vernünftig bezahlte Beschäftigungsalternativen geschaffen werden müssen, um der illegalen Entwaldungsökonomie auch von dieser Seite den Boden zu entziehen. Massive private und öffentliche Investitionen sind notwendig, um eine dynamischere und breitere Wirtschaftsentwicklung zu stimulieren, die mehr Technologie einsetzt und mehr Wertschöpfung mobilisiert, als dies bei Açaí oder Paranüssen möglich ist.

Stattdessen aber wird in Deutschland gerne die ohnehin und immer schon schuldige Agrarindustrie angeklagt. Die politischen und zivilgesellschaftlichen Koalitionen und Allianzen[18], die eingangs skizziert wurden, wiederholen die hohlen Schuldzuweisungen – für die vermeintlich gute Sache. Für die gute Sache? Es ist offensichtlich, dass das argumentativ nicht mehr lange gut gehen kann.

Auch im Cerrado sinkt das Entwaldungsrisiko für Soja-Exporte nach Europa auf eine fast vernachlässigbare Größe. Wie im Amazonas ging im Cerrado die kontinuierliche Soja-Expansion der letzten 15 Jahre immer weniger zulasten der nativen Vegetation, sondern beruhte zum Teil auf deutlichen Steigerungen der Produktivität in der Fläche. Vor allem aber expandierte die Soja auf Flächen, auf denen vorher extensive Rinderhaltung betrieben wurde. Auch hier gilt wieder: Das traditionelle extraktivistische Modell geht zu Ende. Das internationale Reputationsrisiko, vor allem aber das nationale Risiko steigt. Die Kosten der Illegalität wachsen. Sie lohnen immer weniger.

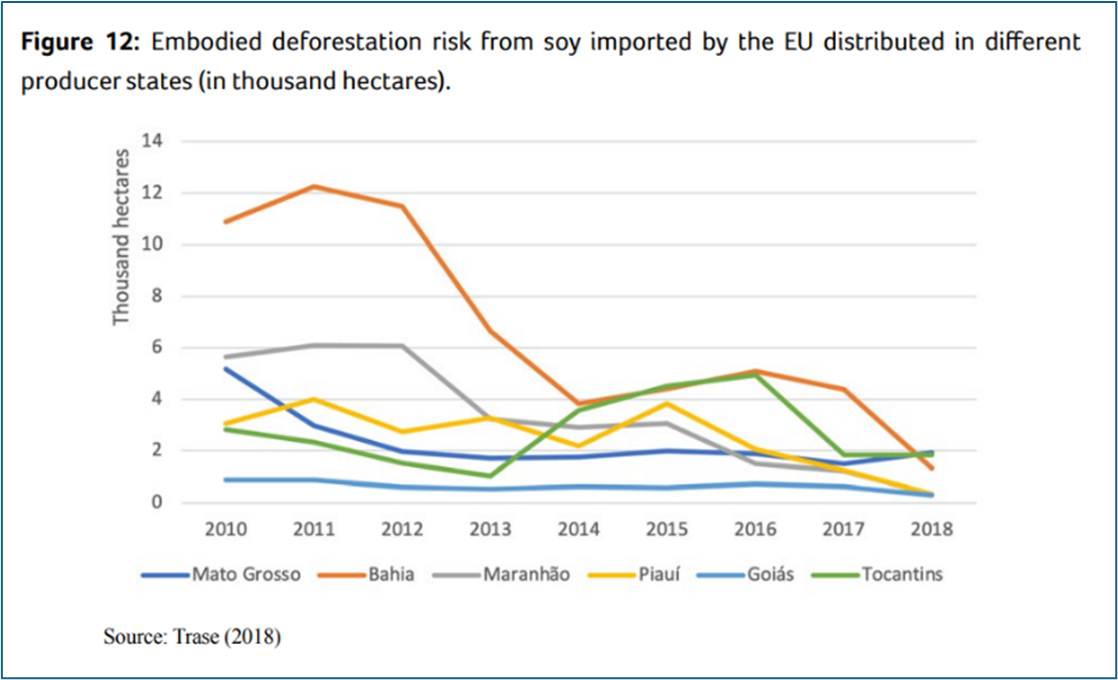

Das Entwaldungsrisiko der nach Europa exportierten Soja, sinkt seit über 10 Jahren kontinuierlich. Selbst wenn man sich die kritischsten Regionen an der Agrarfront im Cerrado ansieht[19], in der die Soja oft ohne die gesetzlichen Kontrollen expandiert: Sogar hier ist die Tendenz die gleiche, das Risiko des Imports von Entwaldung sinkt seit Jahren auf Größenordnungen, die für brasilianische Verhältnisse sehr gering sind[20].

Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) sieht vor, dass bestimmte landwirtschaftliche Güter, die von Flächen stammen, die nach 2020 entwaldet wurden, nicht mehr nach Europa eingeführt werden dürfen[21]. Dafür wurde ein aufwändiges und ja, auch bürokratisches System ersonnen, das von den Importeuren, aber auch von Verarbeitern im Absatzmarkt der EU selbst die Vorlage von Sorgfaltspflichten (Legalitätserklärungen) mit kleinräumigen Geolokalisationsdaten aller Produktionsstandorte erfordert[22]. Jede Tonne Soja, Kaffee, Kakao etc. muss lückenlos vom landwirtschaftlichen Betrieb bis zum Importhafen in der EU als entwaldungsfrei nachgewiesen werden. Brasilien und andere Erzeugerländer in Asien, Afrika und Lateinamerika kritisierten die EUDR, u.a. weil sie einseitig und de facto extra-territorial wirkende Anforderungen und Sanktionierungen formuliere und ihrer Ansicht nach nicht WTO-konform sei. Produzenten und Händler kritisieren zudem, dass das System keine Rechtssicherheit garantiere, u.a. weil die Legalitätserklärung theoretisch die Konformität mit einer unüberschaubaren Anzahl von den je nationalen Gesetzen im Umwelt- und Sozialbereich umfassen kann. Die EUDR konnte nicht wie vorgesehen, zum 30. Dezember 2024 beginnen, weil die EU-Kommission selbst mit der Vorbereitung nicht schnell genug vorankam. Mehrere EU-Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland, drängten auf eine Verschiebung um ein Jahr, die Ende 2024 tatsächlich verabschiedet wurde.

Einer der Kritikpunkte ist, dass die die EUDR nur den Import von „Entwaldungs-Produkten“ adressiert, nicht aber die Entwaldung als solche. Das ist durchaus nicht trivial: Denn für den weiteren Verlauf der Umsetzung der EUDR gibt es ein plausibles Leakage-Szenario mit Produktions- und Transportverschiebungen. Beispiel Soja: Das als entwaldungsfrei dokumentierte und mit Legalitätsnachweis versehene Produkt wird nach Europa exportiert – und die nicht ausreichend dokumentierte oder bei Transport und Zwischenlagerung in Silos eventuell vermischte Fracht wird nach China verschifft. Eine positive Wirkung auf die aggregierte Entwaldung in Brasilien ist in diesem Szenario wegen solcher Verschiebungen der Handelswege nicht gewährleistet. Dafür ist der Anteil der in die EU exportierten Soja zu gering[23].

Eine weitere Kritik bezieht sich darauf, dass die EUDR bäuerlichen Betrieben den Zugang zum Premium-Markt Europa erschwert, verteuert oder ganz verwehrt, weil diese die hohen und kostenintensiven Anforderungen an Dokumentation und Geolokalisation nicht bewältigen könnten. Vorhersagen zu den tatsächlichen Wirkungen sind derzeit schwierig. Ein Optionen-Vergleich kann aber die Größenordnungen verdeutlichen: Ein Schiffsfrachter mit einer Ladekapazität von 50.000 Tonnen im Hafen von Paranaguá im Süden Brasiliens will das Schüttgut Soja laden. Er hat die Wahl: Entweder er entscheidet sich für die Lieferung durch drei große Farmen mit je 5000 Hektar Soja-Produktion, um seinen Frachtraum zu füllen. Dafür müssen dann im Extremfall nur drei Legalitätsnachweise und drei Geolokalisationsdaten übermittelt und kontrolliert werden. Diese drei Farmen verfügen über eigene Transport- und Silo-Kapazitäten und können damit lückenlos, also ohne Gefahr der Vermischung mit Soja aus anderen, nicht-deklarierten Herkunftsflächen, nachweisen, dass ihr Produkt legal und entwaldungsfrei ist. Die zweite Option ist die Ladung aus bäuerlicher Produktion aus dem Süden Brasiliens (in der Nähe des Hafens, und mindestens 2500 km vom Tropenwald entfernt). In diesem Fall müssen die Verantwortlichen für jeden einzelnen der ca. 3000 bäuerlichen Produktionsstandorten mit je 5 Hektar Geolokalisationsdaten und Legalitätsnachweis kontrollieren. Da kommen schnell mehrere Tausend Dokumente für eine Schiffsladung zusammen. Die Händler müssen ihren Mehraufwand und vor allem auch das Risiko einschätzen, dass eines dieser Dokumente fehlerhaft ist oder nicht ausreichend ausgefüllt wurde oder dass es bei Transport und Zwischenlagerung zu unzulässigen Vermischungen kam, was die gesamte Schiffsladung „kontaminieren“ kann. Bei der verbreiteten und großen Unsicherheit in der Lieferkette bestimmen die Compliance-Anwälte das Geschehen. Unter ihrem Einfluss werden die Importeure und Händler Risiken minimieren und sehr wahrscheinlich die großen Zulieferer bevorzugen. Die Soja aus bäuerlicher Erzeugung kann dann immer noch (eventuell mit einem Preisabschlag?) nach China exportiert werden. Das ist sicher nicht das, was die Protagonisten der EUDR beabsichtigten, aber es ist ein wahrscheinliches Szenario.

Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass die Rechtsunsicherheit nicht nur eine Abwendung der Händler von den bäuerlichen und hin zu den großen Farmbetrieben bewirken kann, sondern auch ganz weg von den Ländern des Südens: Ein großer internationaler Händler warb bereits im Juli 2024 damit, dass er 5.600 Soja-Farmer aus den USA mit zusammen 1,8 Millionen Hektar registriert habe. Sie seien bereit und in der Lage, lückenlos die Kriterien der EUDR zu erfüllen[24].

Kurzgefasst: Die EUDR wird vermutlich dazu führen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten in der EU weitgehend entwaldungsfreie Lebensmittel auf ihren Eßtisch bekommen. Einen positiven Einfluss auf die Entwaldung besonders in den gefährdeten Territorien wird sie wie gezeigt kaum haben. Aus sozialer und entwicklungspolitischer Sicht besonders kritisch: Negative Wirkungen auf die bäuerlichen Betriebe in Brasilien und in der gesamten südlichen Hemisphäre sind zu vermuten[25].

Es gibt bisher kaum Einschätzungen darüber, wie sich Mengen und Handelswege landwirtschaftlicher Güter aus den MERCOSUR-Ländern nach Europa mit dem verkoppelten Effekt von Handelsabkommen und der EUDR entwickeln werden. Aber unabhängig davon, ob man die EUDR begrüßt oder kritisiert: Sie hätte theoretisch das Sanktionierungsinstrument sein können, das die Grünen für das Handelsabkommen immer eingefordert hatten. Nun ist stattdessen das Nachhaltigkeitskapitel deutlich erweitert worden, wobei beide Seiten auch neue Konzessionen machten. Immerhin ist ein verpflichtendes Ende der Entwaldung bis 2030 aufgenommen worden, aber auch Ausgleichsmechanismen für handelsrelevante Beschränkungen, die es 2019 noch nicht gab. Der umweltpolitische Einfluss geht über das hinaus, was Europa durch seine Handelsströme allein ausüben könnte. Insgesamt ist nach den intensiven und für beide Seiten sehr schwierigen Verhandlungen auf den letzten Metern ein Dokument entstanden, das von Klugheit, staatspolitischer Vernunft und Realitätssinn zeugt.

Die Warnungen einiger großer und einflussreicher NGOs zur Zerstörung des Tropenwaldes sind vor allem wegen der beschriebenen generellen Tendenzen zur Entwaldung in Brasilien, aber auch wegen der neuen Situation durch die EUDR nicht ausgewogen. Einer einzigartigen Koalition aus umwelt- wie entwicklungspolitischen Gruppierungen sowie Bauernvertretungen in Deutschland und in Europa ist es gelungen, über viele Jahre einen meinungsbildenden Diskurs zu führen, der Landwirtschaft und Handel verantwortlich macht für die Tropenwaldzerstörung. Substanz und Evidenz dieses Diskurses bröckeln schon seit über zehn Jahren. Er ist nicht mehr haltbar. Die betreffenden NGOs setzen ihr wichtigstes Kapital aufs Spiel: Ihre Glaubwürdigkeit.

Wir befinden uns zudem in einer Zeit, in der Europa kaum etwas mehr benötigt als belastbare Allianzen und Kooperation, am besten doch mit demokratisch legitimierten Nationen und Regionalverbünden. Just in dieser Zeit erschwert aber Europa die Kooperation mit Lateinamerika, Afrika und Asien: Nicht gemeinsam verhandelte Lösungen waren in der jüngeren Vergangenheit zu oft der europäische Weg, sondern einseitig gesetzte und dann noch mit viel normativer Energie aufgeladene Sanktionierungen, deren Wirksamkeit zumal nicht garantiert werden kann. Es wird schwierig für die Regierungen im globalen Süden, gegenüber ihren jeweiligen Gesellschaften die Zusammenarbeit mit einem Europa zu rechtfertigen, das ihnen ohne Dialog Bedingungen auferlegt. Wenn der brasilianische Präsident Lula den Europäern „Grünen Neo-Kolonialismus“ vorwirft, fühlt sich ein wohlmeinendes Europa gekränkt, das aber die eigenen Kräfte überschätzt. Lula richtete seine im Übrigen wohlüberlegte Kritik aber auch an die Wähler und Wählerinnen in Brasilien.

Dialog auf Augenhöhe, das wird in Zukunft auch bedeuten, unterschiedliche Interpretationen von Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zur Kenntnis zu nehmen und zu respektieren. Waldschutz kann nicht von außen durchgesetzt werden, er erfolgt im Wesentlichen im Dialog zwischen Regierung und Gesellschaft in jedem Land. Vieles deutet darauf hin, dass Brasilien irreversibel auf einem guten Weg ist.

Die finalen Verhandlungen am Abkommen mit dem MERCOSUR haben eines sehr deutlich gezeigt: Ein Europa, das einseitig die Bedingungen für den internationalen Handel und Landwirtschaft setzt, ist Vergangenheit. Die EU kann und muss weiter Lösungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung unterstützen und im Dialog erarbeiten. Europaparlament und Mitgliedsstaaten sollten das Abkommen mit dem MERCOSUR nun zügig verabschieden. Oder wird doch noch alles scheitern am Einfluss rechtsnationalistischer Parteien und Regierungen in Europa? Was wäre das für ein grandioser Sieg einer sich progressiv und internationalistisch wähnenden Linken!

Ingo Melchers ist Agrar-Ingenieur und leitete bis März 2024 den Deutsch-Brasilianischen Agrarpolitischen Dialog.

Dieser Beitrag wurde aus dem Blog vom Roger Peltzer entnommen

[1] Greenpeace nutzt beispielsweise eine Zahl aus einer Studie von IPEA, einem brasilianischen Forschungsinstitut: Das Handelsabkommen würde ein jährliches Wachstum von 2% des brasilianischen Agrarsektors zur Folge haben. 2% mehr, also jedes Jahr entsprechend mehr Abholzung, das ist wohl die Konsequenz? Falsch: Denn die Studie selbst weist explizit darauf hin, dass der vermutete Anstieg auf Geflügel und Schweinefleisch zurückgeht. Beide aber sind flächenunabhängig – und ohne jeden Bezug zu Entwaldung.

Trotz eines mitunter tendenziösen Lobbyings ist der Einfluss von NGO-Kampagnen groß, insbesondere auf den Lebensmitteleinzelhandel. Nicht immer geht das gut aus. Im November 2024, als es um die finalen Auseinandersetzungen des Abkommens ging, verkündete Carrefour Frankreich, dass es seine Fleischimporte aus dem MERCOSUR suspendieren würde, angeblich aus Sorge um den Tropenwald. Dieser peinlich-nationalistische Opportunismus kam als Bumerang zurück: Brasilianische Produzenten ließen verlautbaren, dass sie den Konsumenten von Carrefour in Brasilien nicht zumuten wollten, was Carrefour in Frankreich aus dem Regal verbannt … Nach wenigen Tagen bat Carrefour um Entschuldigung und pries die Qualität der brasilianischen Fleischprodukte.

[2] Die „Amazônia Legal“ bezeichnet im Norden Brasiliens eine regionale Planungseinheit (5,2 Mio km2) im Einzugsbereich des Amazonas. Der weit überwiegende Teil ist tropischer Regenwald. Beachte: Auf der Y-Achse der Grafik sind zwei verschiedene Einheiten abgebildet: 1.000km2 und Million Hektar (1km2 = 100 ha).

[3] Dilma Rousseff wurde knapp zwei Jahre nach ihrer knappen Wiederwahl in einer politisch und verfassungsrechtlich äußerst fragwürdigen Abstimmung im Kongress ihres Amtes enthoben. Mit einem Loblied auf einen berüchtigten Folterer der Diktatur trat damals der Hinterbänkler-Abgeordnete Bolsonaro ins politische Rampenlicht.

[4] Berühmtheit erlangte der Auftritt des damaligen Umweltministers Ricardo Salles, der einen offensichtlichen illegalen Holzdealer schützen wollte. Ein leitender Bundespolizist wurde sogar suspendiert.

[5] Karte mit den sechs Ökosystemen Brasiliens. Quelle: Nova Escola

[6] Per Gesetz ist heute in Brasilien definiert, was bäuerliche Landwirtschaft ist („agricultura familiar“). Außer im Süden – also in erster Linie Rio Grande do Sul, aber auch Paraná und Santa Catarina – gibt es aber in den anderen Regionen Brasiliens nicht jene spezifische bäuerliche Tradition und Familienwirtschaft, wie wir sie historisch aus Westeuropa kennen.

[7] Vicente Eudes Lemos Alves: A Mobilidade Sulista e a Expansão da Fronteira Agrícola Brasileira, 2005.

https://www.revistas.usp.br/agraria/article/download/80/79.

[8] Gilson Bittencourt: O Crédito Rural e o Pronaf: Elementos para a Construção de uma “Nova Geração de Políticas”, Publikationsreihe des Deutsch-Brasilianischen Agrarpolitischen Dialogs, 2023

[9] João Mourão, Priscila Souza, Marcelo Sessim, Climate Policy Institute: Settlements in Focus: Combating Deforestation and Conservation in the Amazon, Oktober 2024

https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2024/10/INS-Settlements-in-Focus.pdf

10] Hauptmotiv für diese verpflichtenden Ohrmarken im gesamten Territorium Brasiliens ist die sanitäre Kontrolle bei Tiertransporten. Mit ihnen wird aber auch die geografische Rückverfolgbarkeit aller Rinder des Landes bis zur Geburt des Kalbes ermöglicht. Der Verkauf von Tieren, die aus illegaler Entwaldung stammen, wird damit unterbunden oder zumindest erheblich erschwert.

[11] Natürlich hinkt der Vergleich mit Deutschland, wo die die verpflichtende Flächenstilllegung von nur 4% aufgrund des Widerstands der Bauern suspendiert wurde. Das brasilianische Waldgesetz (código florestal) sieht vor, dass 80% im Amazonas und in den anderen Regionen 20-35% eines jeden landwirtschaftlichen Betriebes unberührt bleiben. Auf der ganzen Welt gibt es sicher nur wenige Landwirte, die verpflichtende Flächenstilllegungen lieben. Aber die meisten bewegen sich im Rahmen des Gesetzes, auch in Brasilien.

[12] MAPBIOMAS, 6/12/2024:

https://brasil.mapbiomas.org/2024/12/06/pastagem-soja-e-cana-ocupam-77-da-area-de-agropecuaria-no-brasil/

[13] Einer Landwirtschaft – das sei hinzugefügt – die wenig zur sozialen Gerechtigkeit beiträgt. Die Landwirtschaft in Brasilien trägt trotz aller Aufmerksamkeit nur zu etwa 5% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Vielleicht ist es auch eine Überforderung, von ihr im 21. Jahrhundert einen relevanten Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit zu fordern. Das ist wohl die bleibende Aufgabe einer insgesamt weit überwiegend urbanisierten Gesellschaft.

[14] Oft wird ein hoher Einsatz von Pestiziden gegen die brasilianische Landwirtschaft ins Feld geführt. Natürlich herrscht in den Tropen ein höherer Schädlingsdruck und andere Maßnahmen des Pflanzenschutzes als in Nordeuropa, wo der Winter viele Schädlinge beseitigt. Ein großes Minderungspotenzial dürfte gleichwohl nicht nur im Gemüsebau vorhanden sein. Argumente zu Pestiziden und Entwaldung sollten aber nicht vermischt werden.

[15] Yannic Damm, Elías Cisneros, Jan Börner: Beyond deforestation reductions: Public disclosure, land-use change and commodity sourcing, December 2023, S. 8

[16] Camila Dias de Sá, Claudia Cheron König, Niels Søndergaard: Soy expansion and emergent challenges for the sustainability governance between Europe and Brazil, 2022, Publikationsreihe des Deutsch-Brasilianischen Agrarpolitischen Dialogs, S. 14 https://de.apdbrasil.de/wp-content/uploads/2022/12/Due_Diligence_Soja.pdf

[17] MAPBIOMAS https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2024/12/Factsheet-Pastagem_C9_05.12_v3.pdf

[18] Siehe dazu eine interessante politikwissenschaftliche Studie: Laila Berning, Metodi Sotirov: The coalitional politics of the European Union Regulation on deforestation-free products, 2024

[19] Grafik aus: Camila Dias de Sá, Claudia Cheron König, Niels Søndergaard: Soy expansion and emergent challenges for the sustainability governance between Europe and Brazil, 2022, Publikationsreihe des Deutsch-Brasilianischen Agrarpolitischen Dialogs, S. 18

https://de.apdbrasil.de/wp-content/uploads/2022/12/Due_Diligence_Soja.pdf

[20] Die von der NGO FERN beauftragten und von TRASE durchgeführten Studie, die die „importierte Entwaldung“ den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU zuordnet, bestätigt diesen Befund. TRASE nutzt seit kurzem nicht mehr den Terminus „Deforestation Risk“, sondern „Deforestation Exposure“, der das Entwaldungsrisiko auf einen mehrjährigen Zeitraum bezieht. https://trase.earth/insights/eu27-countries-in-the-spotlight-for-deforestation-exposure

[21] Es handelt sich im strengen Sinn nicht um ein Import- sondern um ein Absatzverbot. Darüber hinaus kann es zu empfindlichen Strafen kommen. Betroffen sind: Soja, Rindfleisch, Holz, Kaffee, Kakao, Palmöl, Kautschuk sowie entsprechende Folgeprodukte wie z.B. Leder, Sojaschrot, Papier.

[22] Von den gleichen Anforderungen sind auch die europäischen Agrarerzeuger und Waldbesitzer betroffen. In Deutschland protestierten besonders die Waldbesitzer. Ein Versuch der christlich-demokratischen Fraktion im europäischen Parlament Ende 2024, die hiesigen Erzeuger von diesen Lasten zu befreien, schlug fehl.

[23] Beim Rindfleisch liegt der Anteil noch niedriger, der Einfluss des Außenhandels auf die Produktionsbedingungen ist entsprechend kleiner. Der überwiegende Anteil der Rindfleischproduktion von knapp 11 Millionen Tonnen wird auf dem brasilianischen Binnenmarkt konsumiert. „Nur“ drei Millionen Tonnen gehen in den Export, überwiegend in asiatische und arabische Länder sowie die USA. Der EU-Anteil liegt bei 5%.

[24] https://www.adm.com/en-us/news/news-releases/2024/7/as-eu-deforestation-regulation-approaches-adm-offers-fully-verified-segregated-traceable-soybean-meal-and-oil-to-european-customers/

[25] Vermutlich schwerer treffen wird es die bäuerlichen Erzeuger von Kakao, Kaffee oder Palmöl in anderen Regionen, einschließlich Sub-Sahara Afrika. Es muss damit gerechnet werden, dass mit der EUDR bäuerliche Betriebe des globalen Südens nicht nur Märkte in Europa verlieren, sondern auch Jobs und Einkommen. Damit könnten auch entwicklungspolitische Ansätze zur bäuerlichen Marktintegration konterkariert werden.