© Pedro Morazán, 17.10.2024

„Der Nobelpreis verleiht einem Individuum eine Autorität, die in der Wirtschaft kein Mensch besitzen sollte …“

Friedrich Hayek, 1974

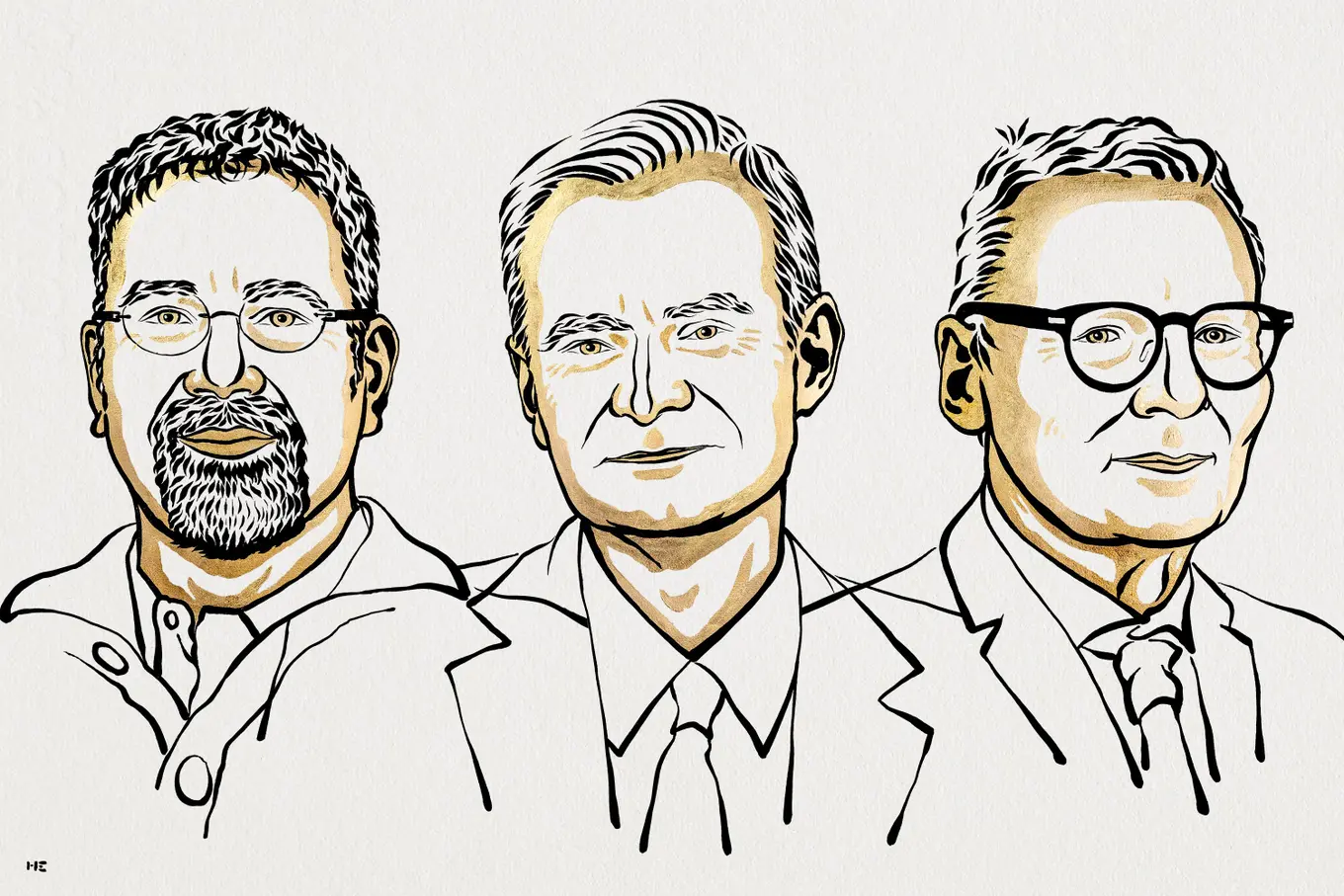

Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften hat beschlossen, den Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften 2024 an Wirtschaftswissenschaftler zu verleihen Daron Acemoglou, Simon Johnson und James Robinson, weil sie die Bedeutung sozialer Institutionen für den Wohlstand aufgezeigt haben. Aus wirtschaftlicher Sicht beziehen sich soziale Institutionen auf Zentralbanken, Eigentumsrechte oder Justizsysteme, da diese die Spielregeln für wirtschaftliches Handeln festlegen. Obwohl die oben genannten Ökonomen eine hervorrangende wissenschaftliche Arbeit gezeigt haben, wurde die zentrale Idee dessen, was sie predigen, bereits in der Vergangenheit sowohl von Ronald Coase (Nobelpreis 1991) als auch von Douglas North (Nobelpreis 1993) und in gewissem Maße formuliert von Elinor Ostrom (Nobelpreis 2006) mit ihrer Studie über die Commons. Allerdings hat keiner der oben genannten Autoren seinen Ansatz so gründlich verfolgt, um uns auf sehr überzeugende Weise eine tiefgreifende historische Analyse des Weges zu bieten, den Gesellschaften eingeschlagen haben, um ihr Wohlergehen zu erreichen.

Vor ein paar Jahren schrieb ich auf meinem Blog a kürze Rezession über zwei der wichtigsten Werke der jüngsten Preisträger der Entwicklungsökonomie. Damals habe ich die bahnbrechenden Arbeiten solcher Autoren, die den Titel „“ tragen, nicht in meine Rezension aufgenommen.Institutionen als grundlegende Ursache für langfristiges Wachstum“, veröffentlicht im Jahr 2004. In dieser Studie betonen die Autoren, dass sich gute Institutionen von schlechten in mindestens drei Merkmalen unterscheiden: 1. Die breite Anwendung privater Eigentumsrechte. 2. Grenzen des Machtmissbrauchs durch Eliten und 3. Breite Chancengleichheit. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen politischen Institutionen (Kodizes, Normen etc.) und wirtschaftlichen Institutionen (Eigentumsrechte etc.). Für die Autoren gibt es de jure politische Institutionen (Gesetze und Organisationen) und informelle Institutionen de facto Macht (Vetternwirtschaft usw.). Letzteres kann de jure oder formelle politische Institutionen verändern und zum Scheitern von Gesellschaften und zum Verlust von Wohlstand und Freiheit führen.

Oft ähnelt die Suche nach dem ultimativen Grund wirtschaftlicher Entwicklung der Suche nach dem Heiligen Gral, der von einer Wächterdynastie beschützt wird. Dani Rodrik et al (2002) Sie identifizieren diesbezüglich mindestens drei mögliche Ansätze: Institutionen, Geographie oder Außenhandel als mögliche bestimmende Ursachen für mehr oder weniger starke Entwicklung. Sie kommen auch zu dem Schluss, dass die Qualität von Institutionen in einer komplexen Kausalität als Erklärungsfaktor über alles andere „überwiegt“. „Wenn die Institutionen erst einmal kontrolliert werden, so die Autoren, haben geografische Maße bestenfalls schwache direkte Auswirkungen auf das Einkommen, obwohl sie einen starken indirekten Effekt haben, indem sie die Qualität der Institutionen beeinflussen.“ Ebenso ist der Handel, sobald die Institutionen kontrolliert sind, fast immer unbedeutend und geht oft mit dem „falschen“ (d. h. negativen) Vorzeichen in die Einkommensgleichung ein, obwohl der Handel auch einen positiven Einfluss auf die Qualität der Institutionen hat.

Der Einfluss anderer Disziplinen wie Soziologie und Psychologie auf die modernen Wirtschaftswissenschaften war äußerst bereichernd. Vergessen wir nicht, dass Friedrich Hayek bereits in den siebziger Jahren den übermäßigen Einsatz quantitativer Analysen und mathematischer Modelle zu Lasten qualitativer und historischer Analysen in den Wirtschaftswissenschaften scharf kritisierte. Ich persönlich denke, das ist wie gutes Kochen, nur die richtige Mischung der Zutaten ermöglicht es uns, ein hervorragendes Gericht zu zaubern. Der institutionalistische Ansatz verleiht uns auf diese Weise exquisite Aromen in der Wirtschaftsanalyse, sofern wir wissen, wie wir ihn mit der historischen oder soziologischen Analyse kombinieren können, je nachdem, welchen Aspekt der Realität wir analysieren möchten.

Im Einklang mit dem oben Gesagten wäre es aus akademischer Sicht fragwürdig zu behaupten, dass nur Länder mit starken Institutionen ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erzielen können. Das heißt, eine starre institutionelle Entwicklungsvision ist möglicherweise nicht immer die genaueste, wenn es darum geht, bestimmte Hypothesen zu demonstrieren. Andere Studien haben bereits festgestellt, dass institutionelle Reformen nicht immer zu einer nachhaltigen Entwicklung führen können. Diese Gefahren treten stärker in den Vordergrund, wenn länderübergreifende oder transnationale Analysen von Ländern durchgeführt werden, um gemeinsame Trends zu identifizieren. Studien, die auf der Arbeit von Ricardo Hausmann, Pritchett und Rodrik (2004) aufbauen, kamen zu dem Ergebnis, dass Wachstumsbeschleunigungen unvorhersehbar waren und dass es überraschend wenige Fälle gab, in denen institutionelle Reformen zu nachhaltigem Wachstum geführt hatten.

Bedeutet das, dass wir auf transnationale Institutionenanalysen verzichten müssen? Es ist nicht einfach, diese Frage mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten. Sowohl nationale als auch transnationale Analysen können uns ausreichende Anhaltspunkte liefern. Das berühmte „ceteris paribus“ der Wirtschaftswissenschaften, das transnationale Analysen begleitet, sollte nichts anderes als eine Motivation sein, sich tiefer mit der Einzelfallanalyse und der Notwendigkeit multidisziplinärer Ansätze zu befassen, die uns der Wahrheit näher bringen. In einer ihrer Studien erklären die drei preisgekrönten Ökonomen die Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung der ehemaligen Kolonien. Basierend auf dieser Analyse kommen sie zu dem Schluss, dass die verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Strukturen, die von den europäischen Kolonialmächten herbeigeführt wurden, je nach Kontext unterschiedliche Ergebnisse hatten.

In mineralreichen Gesellschaften wie dem Inka-Oberperu wurden „extraktive Institutionen“ entwickelt, während in ärmeren Kolonien integrativere Institutionen eingerichtet wurden. Reiche Gesellschaften wurden daher eher von Kolonialmächten versklavt und ausgebeutet und wurden dann zu ärmeren Ländern. Den Forschern zufolge waren die politischen und wirtschaftlichen Institutionen, die in den armen Kolonien geschaffen wurden, nicht extraktiv. Diese Länder neigen heute dazu, reich zu sein, weil es ihnen gelungen ist, weniger polarisierte Marktwirtschaften aufzubauen.

No cabe duda que los análisis institucionales tienen relevancia actualmente y pueden explicar no solamente fenómenos económicos, sino también políticos o geopolíticos. Lo que vemos actualmente en Venezuela con sus instituciones extractivistas, no hace más que confirmar lo que ya otros autores denominaban “la maldición de los recursos”. Ya en su obra “El pasillo estrecho” Acemoglu y Johnson ponían de relieve dos categorías de enorme importancia relacionadas con las instituciones: la inclusión y la libertad. En ambos casos se hace necesario estudiar los procesos con la lupa de la dialéctica hegeliana.

Die Geschichte Lateinamerikas scheint die These zu bestätigen, dass der Sieg des Unabhängigkeitskampfes im 19. Jahrhundert nicht ausreichte, um mehr Gerechtigkeit und Wohlstand zu erreichen. Dieser Kampf wurde in vielen Fällen von denselben Eliten geführt, die Teil der kolonialen Rohstoffinstitutionen waren, und sogar Simón Bolívar in Venezuela und Francisco Morazán in Mittelamerika erkannten dies. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es einem Land wie Costa Rica, das nicht im Zentrum der extraktiven Strukturen der Kolonialzeit stand, besser gelungen ist, integrativere Institutionen zu etablieren und die Demokratie zu festigen und damit den Grundstein für die Freiheit zu legen seine nächsten Nachbarn.

Nach Ansicht von Acemoglu wurde Venezuela unter der Regierung von Hugo Chávez, der hart daran arbeitete, wirtschaftliche und politische Institutionen zu zerstören, zu einem „dystopischen und schrecklichen Ort“. Sein Nachfolger Nicolás Maduro ist ein Beispiel dafür, dass der Abbau von Institutionen Wohlstand und Freiheit im rohstoffreichsten Land des Kontinents zerstören kann. Dies rechtfertigt jedoch nicht die eindimensionalen Analysen, die „Modernisierung“ oder „Außenhandelsliberalisierung“ als Zauberstab des Wohlstands betrachten. Die Ambivalenz des Pinochet-Modells in Chile ist nach Ansicht von Acemoglu ein Beispiel dafür: Es wurden viele Reformen durchgeführt, die von vielen Verteidigern des freien Marktes begrüßt wurden, aber für die Demokratie wurde nichts getan.

All dies bestätigt nur, dass der Wohlstandskorridor nicht nur in den lateinamerikanischen Ländern sehr eng ist. Um das Gleichgewicht zwischen einer freien Marktwirtschaft und Gerechtigkeit zu finden, ist die Einrichtung starker formeller Institutionen erforderlich. Dies bedeutet die ständige Herausforderung, zu verhindern, dass informelle Institutionen wie Vetternwirtschaft, Häuptlingstum oder Klientelismus die Grundlagen formeller Institutionen (Eigentumsrechte, Justizsystem usw.) untergraben. Politische Führer sowohl von rechts als auch von links werden immer ein pseudoinstitutionelles Argument finden, um formelle Institutionen entsprechend ihren wirtschaftlichen oder ideologischen Interessen zu instrumentalisieren.

No cabe duda que Acemoglou junto a Johnson y Robinson han sido merecedores de tan prestigiado e igualmente criticado galardón, precisamente por abordar el tema de las instituciones de una forma heterodoxa y no dogmática. Como bien se sabe Alfred Nobel odiaba la Economía como ciencia. Muchos políticos quizás no la odien tanto, pero si la manosean y pretenden, de manera cándida, otorgarle interpretaciones ideológicas ya superadas por la experiencia histórica. Hay conceptos básicos como la inflación o la masa monetaria (M), que en la Economía son comparables con la ley de la gravedad en la física. Las ciencias económicas se basan en un andamiaje epistemológico bastante complejo. Esto significa que, como en toda ciencia, los cambios de paradigma en la Economía, solo pueden surgir como el resultado de un continuo proceso de investigación científica que se base en una interpretación dialéctica y heterodoxa de la realidad. Los dogmas son para la religión y nunca han contribuido al desarrollo del pensamiento económico. Todo lo contrario, la experiencia ha demostrado que significan un salto al vacío que va en detrimento de la prosperidad y de la libertad.

North, D. C. (1990): Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, R.U.

Hausmann, R., Lant Pritchett y Dani Rodrik. (2004). “Growth Accelerations”, NBER Working Paper 10566 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research).

Rodrik, D., Subramanian, A., Trebbi, F. (2004). “Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development”, Journal of Economic Growth, vol. 9.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2000). Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective. The Quarterly Journal of Economics, 115(4), 1167-1199.

Acemoglu, D., Johnson, S. y J. A. Robinson (2001): “Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution”

https://econpapers.repec.org/article/oupqjecon/v_3a117_3ay_3a2002_3ai_3a4_3ap_3a1231-1294..htm

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. American Economic Review, 91(5), 1369-1401.

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2002). Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. The Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1231-1294.

Acemoglu, D., Johnson, S. y J. A. Robinson (2003): “An African Success Story: Botswana”, en Rodrik, D. (ed.) In Search of Prosperity. Analytical Narratives in Economic Growth. Princeton University Press.

Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A. y Thaicharoen (2003): “Institutional causes, macroeconomic symptoms: volatility, crises and growth”, Journal of Monetary Economics, 50, 49-123.

Acemoglu, D., Johnson, S. y J. A. Robinson (2004): “Institutions as the Fundamental Cause of Long-run Growth”, Working Paper 10481, National Bureau of Economic Research”. https://ideas.repec.org/h/eee/grochp/1-06.html

Acemoglu, D., Johnson, S. y J. A. Robinson y P. Yared (2005): “From Education to Democracy?”, Working Paper 11204, National Bureau of Economic Research”. https://ideas.repec.org/e/pac16.html

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth. American Economic Review, 95(3), 546-579.

Acemoglu, D., y S. Jonson (2006): “Disease and development: The effect of life expectancy on economic growth”. https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/529000

Acemoglu, D., S. Johnson, y J. Robinson. (2006). Institutions as a Fundamental Cause of Long-run Growth. En Handbook of Economic Growth, F. Agion y S. Durlauf (eds.).

Acemoglu, D. y Simon J. (2005). “Unbundling Institutions”, Journal of Political Economy, vol. 113.