© Pedro Morazán, 10.09.2024

“Todos ustedes son figuras de agradable demencia…”

Roberto Castillo, 1985

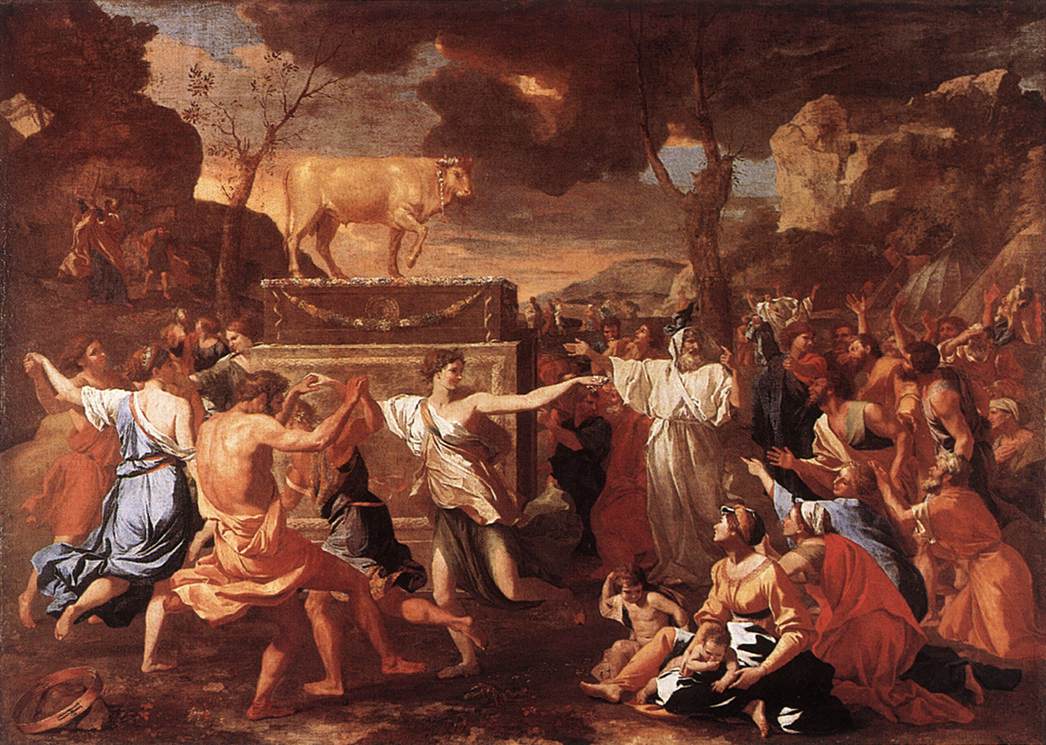

Das „goldene Kalb“ ist eine der relevantesten Geschichten des Alten Testaments (Exodus 32:4-6). Es erzählt, wie ein sündiges Volk, als es sah, dass Moses nicht vom Berg herabstieg, begann, die Figur eines Kalbes anzubeten, die aus den von den Bewohnern gesammelten Goldjuwelen gefertigt und geformt wurde. Als Moses ein solches Bacchanal sah, war seine Wut so groß, dass er ihm die Tische aus den Händen warf und sie am Fuße des Berges in Stücke zerbrach. In dieser Geschichte wird bereits auf katechetische Weise bestätigt, dass Gold als „brennendes Metall“ seit der Antike den übermäßigen Ehrgeiz von Einzelpersonen und Gemeinschaften, ob gläubig oder respektlos, geweckt hat.

Im Laufe der Geschichte symbolisierte das „goldene Kalb“ nicht nur Gier, sondern auch den Wunsch nach Macht über andere. Nicht allen, die ihn verehren, ging es so gut, denn früher oder später erhielten sie ihre Strafe. Doch gerade weil die einen ihren übertriebenen Ehrgeiz von Erfolg gekrönt sahen, wagten andere das Risiko und gingen deshalb unüberschaubare und fatale Risiken ein. Dies geschieht in der heutigen Zeit bei weniger mythologischen und unantastbaren Disziplinen wie Finanzspekulation, Glücksspiel oder Drogenhandel, um nur einige zu nennen.

Während meines Aufenthalts in Cajamarca vor einigen Jahren konnte ich das riesige und mythologische „Rettungsraum“, in dem nach Angaben der spanischen Eroberer Atahualpa, Oberhaupt des Inka-Reiches, gefangen genommen wurde. Der Ehrgeiz von Francisco Pizarro, dem spanischen Kolonisten Perus, war so groß, dass er den Häuptling zwang, diesen Raum mit Gold und Silber zu füllen, bevor er ihn enthauptete. Obwohl Pizarro über außerordentliche Mengen an Edelmetallen verfügte, schien sein Ehrgeiz unersättlich zu sein, was ihn dazu veranlasste, einen blutigen und satanischen Feldzug gegen die ahnungslose indigene Bevölkerung der Anden zu starten. Der Konquistador Francisco de Valdivia hatte nicht so viel Glück wie Pizarro, wenn man den Berichten des spanischen Chronisten Pedro Mariño de Lobeira Glauben schenken darf. Nachdem sie ihn in der Schlacht von Tucapel besiegt hatten, ließen die Mapuche-Ureinwohner Valdivia das geschmolzene Gold trinken, was den Ehrgeiz der Spanier weckte. Nach Ansicht der Mapuche konnte die Gier des spanischen Eindringlings nur durch das Verbrennen seiner Eingeweide beseitigt werden. Eine ähnliche Strafe wurde schon viele Jahrhunderte zuvor von Moses über sein Volk verhängt.

Diese Einführung soll uns dazu anregen, ein wenig über die Idee der Gerechtigkeit angesichts von Gewalt nachzudenken. Diese Gewalt ging in der Vergangenheit mit Eroberung und Herrschaft einher, in der Gegenwart mit Terrorismus und organisierter Kriminalität. Internationalen Statistiken zufolge ist Lateinamerika und die Karibik derzeit die gewalttätigste Region der Welt: Ein Drittel aller Morde auf dem Planeten ereignen sich in der Region, in der knapp 9 % der Weltbevölkerung leben. Die Hauptquelle der Gewalt ist seit Anfang der 2000er Jahre die organisierte Kriminalität. Aktuellen Studien zufolge ist der Drogenhandel die Hauptursache der organisierten Kriminalität in der Region. Honduras scheint einer der Fälle zu sein, der zeigt, dass die organisierte Kriminalität die Leistungsfähigkeit des Staates erheblich geschwächt und ihn anfälliger gemacht hat.

Es ist hier nicht unsere Absicht, normative Formulierungen zum Umgang mit bestimmten Fällen von Rechtsverstößen, etwa im Zusammenhang mit Drogenhandel, zu treffen. Es geht uns auch nicht darum, „Alternativen“ oder „Lösungen“ für strukturelle Probleme zu formulieren, deren Überwindung vielmehr von äußerst komplexen politischen Dynamiken abhängt. Die Interaktion zwischen Individuen oder Machtgruppen und Kollektiven war trotz der moralisierenden Ansätze des einen oder anderen historizistischen Ansatzes selbst für Experten immer unvorhersehbar. Es geht einfach darum, einige Überlegungen auf den Diskussionstisch zu bringen, die versiertere Menschen als wir zuvor versucht haben, rund um das Konzept der Gerechtigkeit und seine Beziehung zu Moral und Macht zu entwickeln.

Die abstrakteste Antwort auf die Frage, wie eine gerechte Gesellschaft geschaffen werden kann, hat einerseits einen politischen und andererseits einen wirtschaftlichen Vorteil. Dies gilt sowohl für liberale Doktrinen als auch für sozialistische oder distributive Doktrinen. Was sollen und können Gerechtigkeitstheorien regeln? Wie lässt sich das Spannungsverhältnis zwischen hierfür etablierten transzendentalen Institutionen und der Pluralität der Ansätze überwinden? Seit die großen Philosophen John Locke, Immanuel Kant und Jean Jaques Rousseau die Grundlagen dessen legten, was heute als „Vertragstheorie der Gerechtigkeit“ bekannt ist, wurde viel über ihre Gültigkeit und Tragweite geschrieben. Wenn wir über eine für alle gültige Gerechtigkeitstheorie sprechen, werden wir versuchen, die vorliegenden Überlegungen vom engen Rahmen des Nationalstaats auf die globalen oder zwischenstaatlichen Herausforderungen des Gerechtigkeitskonzepts auszudehnen.

Wenn wir uns der Definition von Strategien, Gesetzen und Normen widmen, die auf einer bestimmten Weltanschauung rund um Gerechtigkeit basieren, setzen wir das in die Praxis um, was John Rawls „politischen Konstruktivismus“ nannte. Für Rawls ist das primäre Ziel der Gerechtigkeit das, was er nennt Grundstruktur der Gesellschaft. Die Verfassung beispielsweise ist Teil einer solchen Grundstruktur, in der die Pflichten und Rechte der Bürger festgelegt sind, und ist auf dem Kontinent weit verbreitet. seine Gültigkeit in Frage stellen. Rawls kommt zu dem Schluss, dass eine auf Unparteilichkeit basierende Gerechtigkeitstheorie zwei unantastbaren Grundprinzipien gehorchen sollte: dem Prinzip der Freiheit und dem Prinzip der Differenz oder Verteilung. Dem ersten Grundsatz zufolge „muss jede Person das gleiche Recht auf das umfassendste Gesamtsystem grundlegender Freiheiten haben, das mit einem ähnlichen System der Freiheit für alle vereinbar ist.“ Dem zweiten Grundsatz zufolge müssen „wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten so strukturiert sein, dass sie 1. den am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Nutzen bringen, im Einklang mit dem Grundsatz der gerechten Ersparnis (Differenzprinzip) und 2. damit verknüpft sind.“ Positionen und Funktionen, die allen unter den Bedingungen fairer Chancengleichheit zugänglich sind.“

Rawls‘ ursprüngliche Idee bestand darin, bei der Definition und Ausübung von Gerechtigkeit einen „Schleier der Unwissenheit“ zu legen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Hierbei handelt es sich um Unwissenheit im Sinne von „Unparteilichkeit“ oder „Gleichheit“ (es ist nahezu unmöglich, eine lateinische Entsprechung für den germanischen Begriff „fairnes“ zu finden). Es ist derselbe Schleier (Unparteilichkeit), mit dem Astrea, die Göttin der Gerechtigkeit, dargestellt wird. Mit ihrer Waage gelingt es Astrea, die verschiedenen Argumente auszubalancieren (Gerechtigkeit), aber mit ihrem Schwert zeigt sie uns, dass ohne Zwang weder Unparteilichkeit noch der Konsens der Bürger von Nutzen sind. Experten sprechen von „Rechtsstaatlichkeit“.

Die drei genannten Elemente (Unparteilichkeit, Gerechtigkeit und Zwang) stehen in einem dialektischen Verhältnis, das heißt, wenn eines von ihnen fehlt, ist die Einheit, die sie definiert, gebrochen. Mit anderen Worten: Wenn es an Unparteilichkeit mangelt, wird Zwang willkürlich und der Konsens wird verletzt. Mit dem berühmten „Schleier der Unwissenheit“ erinnert uns Rawls lediglich daran, dass „wir alle vor dem Gesetz gleich sind.“ In seiner Arbeit „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ (1971) stellt Rawls den Utilitarismus als Grundlage des Gesellschaftsvertrags in Frage, der in modernen Staaten als Grundlage für Gerechtigkeit dient.

So verführerisch die von Rawls formulierten Grundprinzipien auch sind, Fragen nach ihrer Gültigkeit haben die Debatte bereits vor ihrer offiziellen Veröffentlichung am Leben gehalten. Amartya Sen, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, ist einer der renommiertesten Theoretiker, der sich in seinem hervorragenden Werk auch mit der Frage der Gerechtigkeit beschäftigt hat.Die Idee der Gerechtigkeit“. In seiner konstruktiven Kritik an Rawls‘ Modell plädiert Sen dafür, sich nicht nur mit den strukturellen Aspekten der Gerechtigkeit auseinanderzusetzen, sondern auch mit ihren funktionalen Aspekten. Beim vorliegenden Thema ist es aufschlussreich, sowohl in der Moralphilosophie als auch in der Rechtstheorie die Notwendigkeit hervorzuheben, die Grenzen unserer eigenen politischen Überzeugungen zu überwinden (die Rede von „Positionsperspektiven“). In dieser Hinsicht stellen Gewalt und Terrorismus eine Bedrohung für unsere Institutionen dar.

In seinem oben erwähnten Werk geht Amartya Sen von seinem berühmten Beispiel der drei Kinder und einer Flöte aus: „Drei Kinder streiten sich um den Besitz einer Flöte, und Sie, schreibt Amartya Sen, sind dafür verantwortlich, zu entscheiden, welchem von ihnen Sie sie zuschreiben.“

– Es sollte für mich sein, da ich der einzige der drei bin, der Flöte spielen kann, behauptet Ana, das erste Mädchen.

– Gib es mir, denn ich bin der Ärmste, ich habe nichts, nichts, sagt der zweite Junge, Bob.

– Es liegt an mir, denn ich habe es geschafft, sagt Carla schließlich.

Für Sen ist dies ein Beispiel, das zeigt, dass es keine einzelne Antwort, sondern mehrere Antworten gibt, die der Gerechtigkeit entsprechen.

Die Utilitaristen werden sich auf die Seite von Ana stellen, der einzigen, die das Instrument nutzen kann. Die Sozialisten für Bob, den zweiten armen Jungen, und die Libertären für Carla, das dritte Mädchen, das die Flöte besitzt. Es scheint unbestreitbar, dass es überzeugende Argumente dafür gibt, jede der Optionen als die fairste einzustufen. Es ist also kein Zufall, dass Robert Nozick, Rawls‘ Kollege in Harvard, sein berühmtes Werk „Staatsanarchie und Utopia“ schrieb, in dem er Privateigentum verteidigte, als Reaktion auf Rawls‘ Beharren darauf, Gerechtigkeit als Begleiter einzusetzen.

Amartya Sen ist gut ausgestattet. Da er aus der alten Kultur Indiens stammt, nimmt uns Freund Sen an die Hand, um zwei Kategorien zu umfassen, die in der westlichen Kultur der Industrieländer sehr wenig verwendet werden: „Niti“ (Gesetz) und „Nyaya“ (Gerechtigkeit). Genauer gesagt: Während sich Rawls' Gerechtigkeitstheorie stark auf den „transzendentalen Institutionalismus“ stützt, fordert Sen, noch einen Schritt weiter zu gehen, da es mehrere gültige Vorstellungen davon gibt, „was gerecht ist“. Deshalb ist es wichtig, Rawls‘ „Niti“ mit einem „Nyaya“ zu begleiten, das als umfassendes und umfassendes Konzept verwirklichter Gerechtigkeit interpretiert wird. Daher ist Kritik an der androzentrischen Anwendung von Gerechtigkeit, die die feministische Vision von Gerechtigkeit ignoriert, berechtigt.

Die Einführung des Begriffs „Fähigkeiten“ zur Untersuchung der Ungleichheiten, die heutige Gesellschaften betreffen, ist meiner Meinung nach für Gesellschaften wie die in Mittelamerika von unschätzbarem Wert. Dies wird sehr wertvoll sein, wenn es darum geht, die Bedeutung der Demokratie über das reine Wahlsystem hinaus zu sehen, sondern vielmehr in der Ausübung einer Art „öffentlicher Vernunft“ mit dem, was Habermas ein republikanisches System nennen würde, in dem soziale Akteure und Einzelpersonen aktiv sind an den Debatten teilnehmen. Eine Konzentration auf Wahlprozesse führt in der Regel zu einer Stärkung klientelistischer Dynamiken im Parteiensystem. Sein Ansatz führt dazu, nicht nur die deontologischen Aspekte der Gerechtigkeit (Pflichten) zu berücksichtigen, sondern auch ihre Beziehung zu Konsequenzen (konsequentialistische Theorie).

Die Wahrheit ist, dass es zu diesem spannenden Thema viel zu sagen gibt. Erwähnenswert ist vielleicht auch die renommierte Philosophin Martha Nussbaum, mit der Sen ihren Capabilities-Ansatz entwickelte. Obwohl Nussbaum Sens „Nyaya“ begrüßt und gegen die Taliban in Afghanistan und die Ayatollahs im Iran kämpft, verteidigt er den Universalismus (Menschen-, Wirtschafts- und Sozialrechte) gegen die Bedrohungen des als Nationalismus getarnten Populismus. Obwohl ihre zehn „Fähigkeiten“ für meinen Geschmack etwas eklektisch erscheinen, hat Nussbaum das Verdienst, das Thema der sogenannten „horizontalen Ungleichheiten“ und die Dimension der globalen Armut stärker auf die Tagesordnung zu setzen als Senatorin.

Um den Herausforderungen der zentralamerikanischen Länder zu begegnen, erscheint es notwendig, einen Begriff der Staatsbürgerschaft zu präzisieren, der über die ideologischen Grenzen hinausgeht, die durch die Doktrinen politischer Parteien auferlegt werden. Dies erfordert eine kritische Analyse der utilitaristischen Logik, die einen Maßstab für die Lust einer möglichst großen Zahl von Individuen entwickelt, der einerseits für liberale Positionen und andererseits für eine vertragliche Vision charakteristisch ist, die Gerechtigkeit nur als Verteilungsinstrument definiert . . Die große Frage besteht dann darin, das Spannungsverhältnis zwischen der Pluralität der Ansätze und der Schaffung transzendentaler Institutionen aufzulösen, die eine Art Überschneidung der verschiedenen bestehenden Ansätze bewirken. Diese Übung scheint banal, ist es aber leider nicht, wie die berühmte Kontroverse zwischen Rawls und Habermas darüber zeigt, was in der Definition von Gerechtigkeit „vernünftig“ und was „rational“ ist.

Die oben genannten Argumente gehen vom kommunikativen Handeln der Bürger in einem Umfeld namens „Nationalstaat“ aus. Aus dieser Perspektive sind die Ansprüche, die die Achtung der nationalen Souveränität einfordern, berechtigt. Allerdings gibt es bekanntlich Herausforderungen, die grenzüberschreitenden Charakter haben: Klimawandel, Migration oder Drogenhandel, um nur einige davon zu nennen. Angesichts dieser Herausforderungen gibt es in Ländern mit niedrigeren menschlichen Entwicklungsindizes im Allgemeinen schwache institutionelle Strukturen. Aufgrund dieser Situation wird es für diese Länder praktisch unmöglich, die strafrechtliche Verantwortlichkeit durchzusetzen. Der Göttin Astrea fehlt ein Schwert, und um die Sache noch schlimmer zu machen, sind ihr die Augen verbunden.

Die feministische Philosophin Iris Marion Young In diesem Zusammenhang führt er den Begriff der „Verantwortung für strukturelles Unrecht“ ein, um ihn dem Begriff der strafrechtlichen Verantwortlichkeit gegenüberzustellen. Für Young liegt strukturelle Ungerechtigkeit vor, „wenn soziale Prozesse große Kategorien von Menschen einer systematischen Bedrohung der Herrschaft oder des Entzugs der Mittel zur Entwicklung und Ausübung ihrer Fähigkeiten aussetzen, während diese Prozesse gleichzeitig anderen ermöglichen, zu dominieren oder über ein breites Spektrum an Fähigkeiten zu verfügen.“ Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und auszuüben. Die Entstehung krimineller Strukturen geschieht nicht in einem institutionellen Vakuum, sondern ist Teil sozialer Strukturen, in denen es zu einer Abfolge von (kriminellen) Handlungen einzelner Subjekte kommt. Kriminelle Strukturen entwickeln sich leichter in Ländern mit starker institutioneller Schwäche, weshalb ein allein auf „transzendentaler Institutionalität“ oder dem Verteilungsansatz basierender Ansatz nicht zielführend sein kann. Wir werden uns hier nicht mit seiner Herangehensweise an Youngs sogenannte „Entscheidungsräume“ befassen, obwohl sie für die Analyse seines prozeduralen Ansatzes sehr interessant ist.

Für Martha Nussbaum Martha Nussbaum „Die Fähigkeit, sich mit anderen zusammenzuschließen, um uns Gesetze zu geben, ist ein grundlegender Aspekt der menschlichen Freiheit.“ Auslieferungsverträge könnten daher in den Rahmen der strukturellen Verantwortung von Young oder der Fähigkeitstheorie von Nussbaum und Sen gestellt werden. Durch sie übernimmt ein Staat mit einer solideren „transzendentalen Institutionalität“ im gegenseitigen Einvernehmen seine Verantwortung angesichts der strukturellen Ungerechtigkeit, die in einem Staat mit schwachen institutionellen Strukturen besteht, der stark von der organisierten Kriminalität durchdrungen ist. In jedem Fall würde dies einen gegenseitigen Willen voraussetzen, in dem der Nationalstaat als Rahmen für das Funktionieren der Vertragsjustiz respektiert wird. In dieser Argumentationslinie würde ein neues Ideal und Modell der gemeinsamen Verantwortung Anwendung finden. Dies gilt natürlich unter Berücksichtigung sozialer Verbindungen, nach denen sich alle Akteure die Verantwortung teilen. Bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität gäbe es eine Interessengemeinschaft, die über ideologische Unterschiede und unterschiedliche institutionelle Gegebenheiten hinausgeht.

Das „Goldene Kalb“ ist als religiöse Figur sowie in literarischen und musikalischen Romanen stets präsent. Der französische Komponist Charles Gounod zeigt uns einem bösen Mephistos Charles Gounod nos muestra a un malvado Mefistófeles eine Ansprache an ein Volk halten, das um die Figur des übertriebenen Ehrgeizes tanzt. Gounod, ein glühender Katholik, komponierte eine der legendärsten Arien in der Weltgeschichte der Oper und entstellte damit ein wenig den ursprünglichen Faust des großen Goethe. Militärs, Bürger, Hausfrauen, Politiker und Studenten tanzen „einen verrückten Tanz um sein Podest, … wo das brennende Metall glänzt.“ Mehr als zweitausend Jahre entfernt scheinen einige „Gestalten angenehmer Demenz“ erneut das goldene Kalb der Bibel zu feiern, im Rhythmus der modernen Töne eines satanischen Tanzes, bei dem nur wenige tanzen und viele opfern.

Die Strafe, die Moses seinem Volk auferlegte, hätte in einem modernen Staat keine Rechtsgrundlage. Die internationale Gemeinschaft lehnt daher die Hinrichtungen von Frauen in der Theokratie der Ayatollahs im Iran und die Unterdrückung der Frauen in Afghanistan durch die Taliban ab. Es ist jedoch sehr schwierig, sich heute einen internationalen „Schleier der Unwissenheit“ vorzustellen, der es ermöglicht, diese strukturellen Ungerechtigkeiten zu überwinden. Trotz allem erfordern globale Herausforderungen ständig die Schaffung eines Konsenses auf internationaler Ebene, der es uns ermöglicht, das Böse zu bekämpfen und alle Elemente zu beseitigen, die zur Zerbrechlichkeit des Guten führen. Ein Beispiel hierfür ist die Vereinbarung zwischen der honduranischen Regierung und den Vereinten Nationen über die Internationale Mission gegen Korruption und Straflosigkeit in Honduras (CICIH). Aus diesem Grund ist es nicht trivial, ständig über unsere Vorstellung von Gerechtigkeit nachzudenken. Der konzeptionelle Rahmen, in dem Gerechtigkeit auf zwischenstaatlicher Ebene definiert wird, wird durch eine Spannung zwischen Faktizität und Gültigkeit neu überdacht, um es mit den Worten von Habermas auszudrücken. Bürger und Organisationen der Zivilgesellschaft gewinnen heute unter Bedingungen, in denen politische Parteien anscheinend von der organisierten Kriminalität durchdrungen sind, eine enorme Bedeutung.